皆さんこんにちは!キウイ嫁です!

この記事を読んでいる方の中にはキウイコーチのレッスンを受講して、レッスンは最高だったけど、その後の練習で苦しんでいる、もしくは不安に感じている、という方々もいると思います。

そこで今回はレッスン後に多く寄せられる皆さんの疑問にお答えしていきます。

キウイコーチの練習課題は実はとてもよく工夫された課題なので、この記事を読んで練習と課題の本質を理解し、皆さんガンガン練習して、とっとと上手くなってゴルフを楽しんでください!

①運動学習の仕組みを知ろう!

まず運動学習には3段階のステージがあると言われています。

課題の動作を習得するときの自分の練習過程に当てはめて考えてみると皆さん納得するはずです。

では順を追って見ていきましょう。

———

ステージ①:認知段階

まだ取り組め始めた段階なのでうまくいく・うまくいかないなど動作の取捨選択をし課題のアイディアを得る段階です。多くの戦略が試されより効果的なものを選択していきます。エラーが頻発し反応の一貫性はまだありません。

↓

ステージ②:連合的段階

ここで動作が正確かつ一貫性のある運動になってきます。最良の戦略を選択しスキルを磨き始める段階です。

効果的で効率よくパフォーマンスを向上できる「きっかけ」が作動し始めますがまだ変化は少ないフェーズです。

↓

ステージ③:自動化段階

意識を向けずとも正しい反応が繰り返しおこなえる段階です。運動は自動的におこなわれます。

———

このように3つの段階を経て私たちは運動を学習していき、やがて新しい動作はパターンとなり習慣となります。ですが、ここで気をつけたいポイントがあります。

ステージ①では新しい動作に取り組み始めたばかりなのでいい球が打てないばかりか、前より悪い当たりが増えることはよくあります。この段階では新しい動作を自分のスイングに取り込めるよう、スイングの見た目にフォーカスし反復練習をしましょう。

よくある間違いは、まだステージ①にいるにも関わらず打球に意識を向けてしまうことです。なぜ打球に意識を向けるのがよくないのかは後ほどご紹介します。

そして、ステージ②の終わりからステージ③の始めにかけて、ようやく打球でも練習の成果を確認することができます。また、ステージ③になると習得中の動作を無意識に自動的におこなえるようになるので、ラウンドでは今までスイングにフルで向けていた意識をターゲットにも向ける余裕ができ自分でゲームをコントロールしながらプレーすることができます。

スイングがまだ不安定でボールがどこへ行くか分からない状態でラウンドをしゲームをコントロールしようとするのは、元々制御できない不確実性をコントロールしようとしていることになるので、そもそも無理があり、自分で自分に必要のないストレスを与えていることになります。ステージ①や②の序盤でラウンドする場合は、ボールの行方やスコアで自分のパフォーマンスを評価しないよう自分に言い聞かせる必要がないがあります。

②注意の配分について

ではここで、なぜステージ①で意識を打球(結果)に向けるとよくないのか?についてお話ししていきます。

スイングの動作で何かに気をつけることを「意識する」「注意する」と言いますよね。認知学的には「目覚めてる状態」から「気づき」へ段階が進むことを「意識」といい、これに指向性がプラスされ何かに意識が向けられた時「注意」になります。

そして注意には外からの刺激によって自動的・無意識的に働く受動的注意と自分で意図的・意識的に働かせる能動的注意があります。私たちが意識的に注意を向けられる情報には限界があるため、実は自分で意識していないときでも無意識に周りへ注意を配分してしまっています。

ここで心理学の「カーネマンの注意分配モデル」を参考にゴルフの練習での注意分配について考えてみましょう。

あなたはキウイコーチから2つの課題ABが出されました。

この2つの課題に1度で取り組もうとした場合、課題ABの情報処理に競合が生じるためパフォーマンスは低下し、結果として課題の習得に時間がかかってしまうでしょう。ここで課題Aを個別で反復練習できると課題Aの習熟度が進み自動的・無意識的に動作ができるようになり課題Aへの注意の配分は減少します。すると課題Bとの並列処理が可能になり課題Bへの注意配分が増えます。それぞれの課題の習熟度が上がると2つの課題に同時に取り組んでも競合は減少しているので、課題ABの同時進行が可能になりパフォーマンスも向上します。これは課題の習熟度が低いと課題を遂行するために意識的な処理が必要となるからです。このため、キウイコーチはレッスンでいつも「課題AとBは別々に取り組んでくださいね。それぞれの習熟度が上がったらAB合わせて取り組みましょう」と言っているのです。

また動作の改善に取組んでいるのにボールや打球に意識が向いてしまうのも同じです。この場合、動作の改善が課題A、ボールを打つことが課題Bと考えることができます。動作の改善にフルフォーカスして欲しいのに「上手く打てない」「当たらない」などとボールを気にしているといつまで経ってもスイング改善されません。

ですが、この注意の集中や配分のキャパシティには個人差があります。また同じ人物であっても課題の種類や難易度によってもキャパシティは変わります。なので自分のペースで、まずは注意の配分に気づき意識を向けることから始めましょう。

ゴルフは他のスポーツに比べ、運動プランに基づきいかに「正確に動作産出ができるか」にスキルの習熟度は依存します。ラウンド中の意思決定においては、プレーヤーは環境の中にある小さな意味のある情報を識別しなければなりません。普段の練習から自分の注意や意識の方向に目を向けコントロールできるよう訓練できるとラウンドでもとても役に立ちますよ~。

③練習にチェックポイントが必要不可欠な理由!

スキルの習得には、反復練習だけでなく練習ごとの結果の確認がなければ意味がないと言われています。正しい動作を反復したいですからね。

例えば、初心者が目隠ししドライバーを打ったとします。でもボールの飛んだ方向や位置がわからないので、結果の確認ができず適切な知覚情報を得ることができません。

結果のフィードバックがないとスキル上達はありえないんです。

キウイコーチは「スイングを撮影し、チェックポイントと照らし合わせ、修正していく過程を繰り返し反復することが動作習得への近道です」と口を酸っぱく繰り返し生徒の皆さんにお伝えしています。それにはこんな理由があるからです。

④なんで練習にモーターラーニングを取り入れているの?

キウイゴルフアカデミーでは「シェイピング」を用いた構造化された練習プロセスを推奨しています。

皆さんお馴染みの、難易度の低い2回止まるストップ&ゴーからフルスイングまで段階を追って取り組んでいく練習方法ですね。

このプロセスにもちゃんと理由があります。

私たちは、いきなり難易度の高い難しい動作はできませんが、目標に近づく有効な動作を徐々に強化していくとやがてその動作ができるようになります。目標に少しでも近い動作を繰り返し反復することで、それがあなたの動作レパートリーに優位に含まれるようになります。それを段階的に繰り返していくと、やがて目標の動作を行えるようになるという訳です。

キウイゴルフアカデミーでは、目標に沿って習得すべき動作を細分化·構造化し「易から難へ」と無理のないステップを踏みながら段階的に学習を進める練習方法をお勧めしています。

⑤学習成績の変化

なかなか上達しない?上手くなってる気がしない!と不安な方もいると思います。大丈夫!焦らないでください!

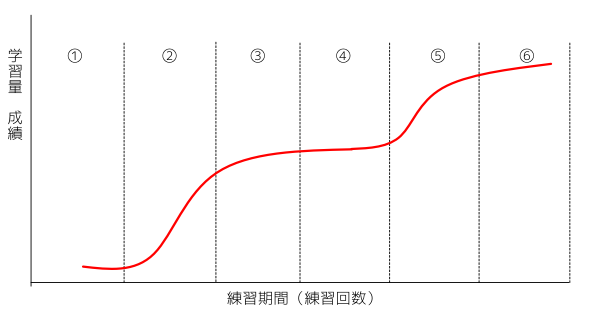

みなさんは学習曲線という言葉を聞いたことがありますか?

学習曲線は学習成績の変化の過程を示す曲線のことです。

①進歩がない時期

課題への取り組み始めは課題の性質を確認する時期。目に見える進歩や向上はありません。

②急速な進歩の時期

課題の目的や作業の性質が理解でき、学習に必要な「準備状態」ができ急速な成長があります。

③進歩が鈍る

ある水準までは向上できてもそれ以上の進歩はありません。

④高原現象

いわゆるスランプ。次の次元に行くまでの移行期です。改善すべき点が明確になく、動機付けや材料や道具の問題、方法など色々試みながら練習を続けることが脱出方法になります。

⑤進歩の再開

②ほどの進歩はないものの再び成長できますます。

⑥限界に達する時期

学習者の身体的・能力的・生理的限界に達し成績は伸びません。方法的・動機付けの限界がきます。

このように私たちは何かを学習するとき段階を追って学習·成長していくものなので、もし今伸び悩んでいる場合でも決して上達していない訳ではありません。そして課題によっては⑥レベルを目指す必要はなく③レベルで十分な場合もあります。

特に③や④レベルにいるとき「このまま上達しないのではないか?」と焦って、練習計画を無視したり、今まで取り組んだことのない課題に取り掛かったりしないよう、心配な方は一度キウイコーチまでご相談ください。

⑥全然当たらなくて練習が正しくできているかわからない!

真面目に練習しているのにシャンク・ダフり・トップが止まらない…もう心が折れそう…

皆さんも経験したことがあるのではないでしょうか?

キウイコーチが「ステージ①ではまだボールの行方を気にしないで」と言う理由は皆さんのスキル習得のスピードアップのためだけでなく、メンタルを守る・強化する理由も含んでいるんです。

皆さんは練習で自分が課題に対して適正に取り組むことができているかどうかを、何を基準に評価していますか?

成功の評価には大きく分けて2つのタイプがあると言われています。パフォーマンスの変化を課題遂行結果に求めるのか?運動過程に求めるか?の違いです。(ゴールパースペクティブ理論)

——–

タイプ①:課題に取り組むプロセスと自分の進捗度を1枚の大きな絵で捉え、この過程で自分のパフォーマンスを測るタイプ

このタイプは自分の能力に対しどう課題を遂行するかが主な関心なので、練習の質·プレーの質·成長·過去の自分との比較で、個人の上達と学習を主観的な成功と捉えます。自分の能力や自信の有無に関係なく上手くなりたいと熟達志向的です。プロセスに集中さえできればミスやチャレンジに前向きになれますし、学ぶことを楽しめるとパフォーマンスもグッと良くなります。専門用語では課題関与タイプと呼ばれるタイプです。

——–

タイプ②:結果で自分のパフォーマンスを測るタイプ(アマであれば動作の習得に取り組んでいるのにボールの行方や打球の質で評価しようとする、プロであればプロセスではなく試合の結果やスコアのみで成功の評価をするタイプ)

このタイプの能力判断の基準は他者と自分の比較なので、結果に関心が集まり、他者より優れていたときに成功を感じます。ですが、自分の有能感を疑うとき能力は低下してしまうため、努力放棄·持続性の欠如などのネガティブな行動になりやすく、やる気が低下したりミスを恐れてチャレンジを回避しようとしたりします。感情的にも崩れやすく、スランプ·怪我·大叩き(スコア)などに対処することができず課題に取り組むことを辞めてしまいます。専門用語では自我関与タイプと呼ばれます。

——–

このような練習の評価方法の違いはメンタルを強く保ち課題に積極的に取り組んでいける鍵となり、つまりは上達のスピードに関わってきます。

キウイコーチの課題はここまで考えられていて、実はこっそり皆さんの意識を結果指向からプロセス指向に向けようとしていたんですね~。バラしちゃいましたけど。笑

⑦目標設定について

皆さんキウイコーチとの最初のレッスンで目標を立てたのを覚えていますか?

今どのようなことに悩んでいますか?

目標は何ですか?

現状はどうですか?

より現実的な目標は「●●」ですね。

では●●から取り組み、このような順序でやっていきましょう。

とお話したと思います。

実はこのような目標設定は、あなたのゴルファーとしての自信を高める効果的な方法でもあるんです。目標の達成後に自信は増強さるので、目標は現実的で実現可能であるべきと言われています。

さらには目標設定することが注意の方向づけ・惜しみない努力・持続性の増大・戦略能力の開発を育てると言われています。

ここで目標を立てる時におさえておきたいポイントをおさらいしましょう。

———

·目的や課題を明確化する

·成果の計測法方を明確化する(チェックポイントやテスト)

·達成すべき基準とターゲットを具体化する(HDCPを基準にどのレベルを目指すのか)

·目標達成までの時間と範囲を明確に定める

·目標に優先順位をつけ構造化する

·目標達成の困難度と重要度を定める

·目標達成に必要な調整を途中で行う

·目標達成に報酬が提供される(自分へのご褒美ですね)

·目標を本人が理解·納得し受け入れている

———

目標を設定するときは、これらのポイントを抑えることが大事です。

キウイコーチがチェックポイントにこだわる理由が見えてきましたね!

冒頭でもお話ししたようにフィードバックはスキルを上達させる基礎的な要因です。チェックポイントと照らし合わせることで個人の主観ではなく客観的で正確なフィードバックを受けられます。%·角度などの数値や図表等を用いてデータを提示できると、具体的に現在の水準と比較しやすいので最強のフィードバックになります。

もちろん、出された課題に対し、皆さんが日々の練習やラウンドや試合とどう関連づけ、活動を計画していくかも大切です。試合の結果やスコアだけでなく具体的なパフォーマンスに対してフィードバックしたり、目標と関連したフィードバックをすることが大切です。

他者と比較せずに過去の自分と比較していきましょう!このように結果指向ではなく課題指向を高められると、目標期間内に実行すべき課題の具体的なリストを作ることができます。これによりコントロール感や自尊感情の向上が促進され課題の理解や実行がより強化されていきます!

皆さんが自身では見えずらくなってしまう目標までの距離感や道筋を見失わないよう、キウイコーチが定期的なフィードバックでサポートしていきますからご安心ください!

おわりに

ということで、今まであまりクローズアップしてきませんでしたが、実はキウイコーチの提案する課題はとても綿密に計算されているということがわかりましたね!

目標と課題は設定済みなので後は皆さんがやるのみです!やるしかないですよね!

この他に、キウイコーチのレッスンを受けてみたけどまだ質問がある!という方はメールでお気軽にお問い合わせください!